2019.03.28

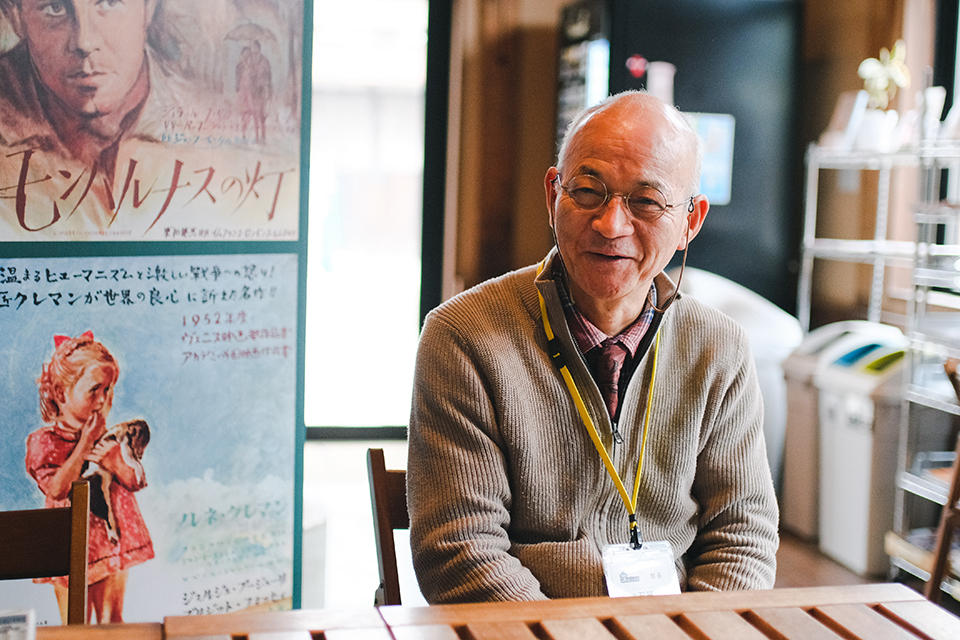

【竹石研二さん】

深谷駅から歩いて約10分。日本で唯一、300年続いた歴史ある酒造の酒蔵を改装して造られた、街の映画館がある。

「深谷シネマ」の館長を務める、竹石研二さんを訪ねた。

竹石さんの出身は東京都墨田区。東京スカイツリーがそびえる辺りにまだ原っぱが広がっていた頃、小学生だった竹石さんは、近所に住む同世代の子どもたちと一緒によく街の映画館に通っていた。

「当時は、全国どこの市町村にも必ず映画館があって、セスナ機を使って映画のチラシや割引券を空から撒いていた時代でした。それがキラキラと降ってくるのをよく近所の子たちと隣町まで追いかけていましたね。映画は『娯楽の王様』と呼ばれていて、いつ行っても館内は満席。立ち観が当たり前でした。子どもは椅子に座ってなんて観られないので、大勢の大人の間をかき分けて入って行って、舞台の上で寝転んで観たりしていました」

「僕が住んでいた地域には、小学生でも家から歩いて行ける範囲に東宝、東映、日活、洋画とか、それぞれの系列の映画館が4~5つあって。様々なジャンルとタイトルの映画が日々上映されていました。映画館がある辺りはいつも人で賑わっていたのを覚えています」

竹石さんが高校を卒業したのは、1964年開催の東京オリンピックの頃。高度経済成長期の好景気に湧く東京の街は、あちこちで高速道路やビルの建設が進み、新しい時代の予感と人々の熱気で満ちていた。

「仕事はたくさんあって、ビルの空調管理、設備会社の現場監督、町工場など、高校卒業後の10年間で10種類以上の仕事を経験しました。飽きっぽいと思われちゃうかもしれないけど、『もっと自分に合った仕事があるのではないか』という想いがいつも心の中にあったんです」

そんな折、週刊誌で映画監督の今村昌平さんが横浜放送映画専門学院(現:日本映画大学)を開校するという記事を目にする。日本映画の将来を担う若者を育てるという内容だった。

「その記事を読んだ時にこれだ!と思って、一期生としての入学を決めました。浦山桐郎監督が、五木寛之さんの大河小説『青春の門』を映画化する時にエキストラとして出演させてもらったり、夜は監督と他の学生たちと飲みに行って映画とその未来について語り明かしたり、2年間の学生生活で映画を軸に様々な経験をしましたね」

卒業後は日活株式会社に入社し、児童映画の部署で10年間働く。

映写機と撮影所で作った16mmフィルム、スピーカーを携え、日本全国の小中学校の体育館や公民館を上映会をして周った。

「子どもたちはとても素直だから、映画を観て大きな声で笑ったり、感動して恥ずかしそうに顔を隠して泣いている子がいたり。自分たちが企画して作った映画を観てくれて、その反応がすぐに返ってくる。人の心が豊かになる瞬間を作り出せる映画の仕事に、やりがいを感じていました」

その後、妻の出身地である深谷に越してきた竹石さん。深谷に来てから10年間は地元の生協に勤めていたが、50歳になる頃に、埼玉県南地区への移動が決まる。

「深谷から離れて働いた時に、自分は深谷が好きで深谷に居たいんだということがはっきり分かったんです。そして、それまでの人生を振り返った時、やっぱり自分には映画なんだと。映画が一番やりたい仕事なんだと思いました」

全国的に、かつて賑わいを見せた商店街がシャッター通りへと変わり、その空洞化が地域課題となっていた。深谷もその例外ではなく、竹石さんは、商店街と共に地域から人が集まり憩える場が失われていくことに寂しさを感じていた。

「商店街の空いたスペースに映画館を作って、映画という文化を置くことができれば、商店街に新しい人の流れが生まれるかもしれない。深谷に戻って街に小さな映画館を作り、映画で街おこしがしたい。もう、やりたいことをやろう。それが50歳の時に描いた夢でした」

かつて深谷市内には、豊年座・電気館・深谷会館・ムサシノ館の4つの映画館があった。

しかし、いずれも時代の波を受けて閉館。竹石さんが「NPO法人市民シアター・エフ」を立ち上げて活動を始めた頃、市内に映画館が無くなってから既に30年が経とうとしていた。

「若い人は電車や車で気軽に近隣市町のシネマコンプレックス(複合映画館)に行けるけど、お年寄りは映画館で映画が観たいと思っても、中々気軽には観に行けない。自分のように昔、街の映画館で映画を観ていた方々は、地元でまた映画が観られると聞いたら、きっと喜んでくれるだろうと思いました」

ホール上映、野外上映などを重ね、映画館の方向性を模索していた頃、深谷を代表する洋品店「フクノヤ」の社長が竹石さんの取り組みを知り、3階立ての洋品店の2階を貸して下さることになった。店舗の改装を進めていた時、あるおばあさんと出会う。

「たまたまお店の前を通りかかったおばあちゃんが『深谷にも昔は映画館があってねぇ。あの頃はよかったよ』と。もう一度観たい映画って何ですか?って聞いたら、『愛染かつらだよ』とおっしゃったんです」

「愛染かつら」は、1938年に公開された松竹株式会社製作の映画だ。前年に始まった日中戦争を背景に国家総動員法が敷かれ、大衆文化への統制も厳しくなる中で、身分の違う男女の恋のすれ違いを描いた本作は一世を風靡。公開当時、映画館には多くの若い女性たちが詰めかけた。

竹石さんは、2000年の「フクノヤ劇場」の開館に合わせて松竹に「愛染かつら」の16mmフィルムを借りに行き、上映会を開いた。

「長いこと倉庫の中で眠っていたフィルムだったから、途中で映像が切れちゃうこともあったけど、観客のおばあちゃんたちは『昔もそうだったわよねぇ』と懐かしそうに笑っていました。劇中歌が流れるとそれに合わせて歌ったり、拍手が起こったり。上映が終わった後も帰らないんですよ。お茶やお新香を振舞ったら、知らない人同士のはずなのに映画を観た当時の思い出話しに花を咲かせていて」

「映画館で映画を観るということは『映画体験』として、作品と共に、それを観た当時の時代の空気感や自分の暮らし、感情も一緒に心に残すことなんだと思いました」

動員数は1週間で1,150名を記録した。観客のほとんどは70歳以上の女性。県外からわざわざ着物を着て映画を観に来たり、家族に最後のお願いだからと送り迎えをしてもらって観に来られる方もいた。

「本当は、都会にあるような少しこじゃれた雰囲気のミニシアターを作ろうと思っていたんです。でも、そんなおばあちゃんたちの姿に、古い日本映画もちゃんと観られるように、それにふさわしい映画館を作っていかないといけないと教わりました」

しかし、「愛染かつら」の上映以来、お客さんはぱったり途絶えてしまう。建物の老朽化も進んでおり、開館後9ヶ月余りで撤退を余儀なくされた。竹石さんには改装費として借り入れた500万円の借金が残った。

それでも市民ホールを借りるなどして映画の上映を続けていた時、深谷市の中心市街地活性化計画に基づく「深谷TMO構想」が走り出す。

2002年7月、旧さくら銀行の跡地を深谷市役所が借り、商工会議所が事務局となって竹石さんのNPO法人が運営するという、市民、商工会議所、企業、行政が協働する体制が整い、『チネ・フェリーチェ』を開館。街に再び映画館が戻った。

「『フラガール』や『おくりびと』などのすごく良い日本映画が出た時には、そういう作品を多くの人に届けようと繰り返し上映したり、映画館の無い地区に機材を持ち込んで地元の人たちと一緒に上映会をしたり、コツコツと地域の映画館として運営を続けていました」

やっとスタッフに給料が払えるようになってきた頃、2008年のリーマンショックの波を受ける。景気は冷え込み、お客さんは3割減って赤字経営に転落した。

生活に困ったスタッフが一人、二人と辞めて行く中、映画館のあるエリアが市の区画整理事業の対象となり、銀行跡からも立ち退きをせざるを得なかった。

映画館が入るような建物には、そう簡単に出会えるものではない。それでも、深谷にもう一度映画館を作りたい。残ったスタッフ総出で次の移転先を探し周っていた時、創業元禄7年の300年の歴史を有する七ツ梅酒造が廃業すると知る。

建物自体も年季が入っており、ところどころ屋根が落ちていたが、西酒蔵があった場所には映画館にぴったりのスペースが広がっていた。

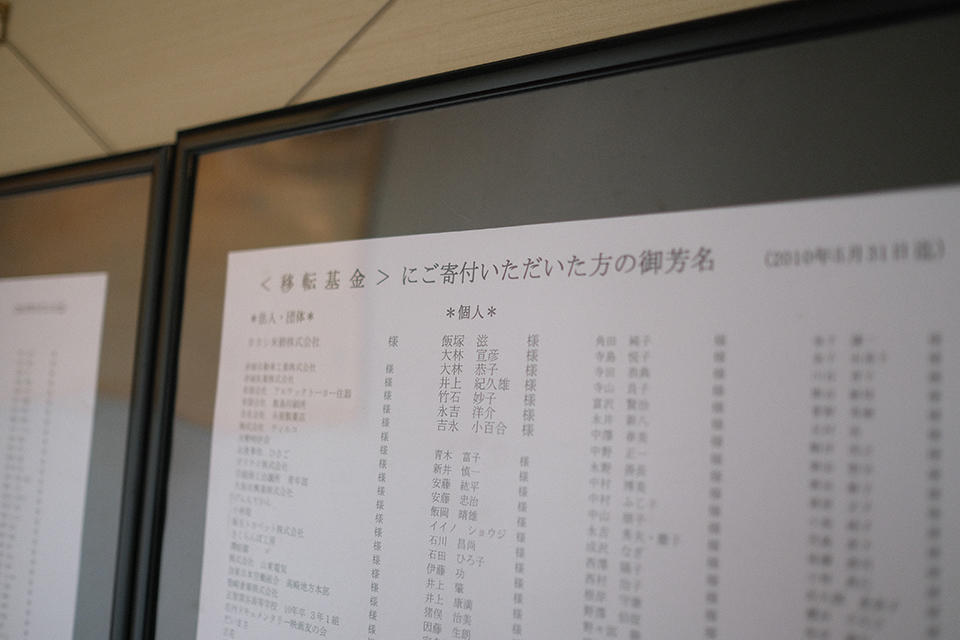

「改装には全体で8,000万円位掛ったのですが、NPO法人として経済産業省の商店街活性化の補助金を申請して、改修費の半分は補助金を充てることができました。さらに、『深谷に映画館を!』という志を同じくする方や、これまで映画館に映画を観に来てくれていたお客さんたちが全部で1,000万円近くの寄付金を寄せてくれて。残りは自分で銀行から融資を受けて、何とか再び映画館を立ち上げることができました」

「映画には、文化とか芸術とか、人が心豊かに生きていくために必要なものが詰まっています。だからこそ、多くの方々が支援して下さったんだと思います」

2010年4月に「深谷シネマ」が移転してから、七ツ梅酒造跡には、放映映画に出てくるメニューを提供する飲食店「シネマカフェ 七ツ梅結ぃ房」や、若い店主が営む本屋「須方書店」など、新しいお店が全部で15店舗入った。

映画を観に来たお客さんが、帰りに七ツ梅酒造跡が面する旧中山道沿いの商店街に寄ってくれたり、商店街に店舗を構えるお店が「お客さんにどうぞ」とどら焼きやパンを持ってきてくれたり、少しずつ、地域の商店との繋がりも出来てきた。

「『深谷シネマ』ではスタンプカードを作っていて、映画を観て下さる度にスタンプを押しているのですが、日付を書き込みながらそれを50枚、60枚と貯めているお客さんがいらっしゃったり、常連さんが『今日も良かったよ』と声を掛けて下さったり、運営を続けていくうちに地域の方々の生活の中に映画館が入って行っているのを感じて。ああ、映画館という場があれば、それぞれが各々の生活の中に上手に取り入れてくれるんだなと思いました」

七ツ梅酒造跡はその歴史ある面影から、映画監督やドラマのプロデューサーの目に留まり、ロケ地として度々使われるようになる。映画で街おこしをするという竹石さんの夢の支援者は、地域を超えて広がって行く。

「2015年に映画『あん』を上映したときに、女優の樹木希林さんがトークイベントにいらして下さったんです。車を降りて辺りを見渡して開口一番、『竹石さん、こういう所から本当の町づくりが始まるんですよ』と言ってくれて。その一瞬の洞察にはビビッときました。すごい方だなと。その後も映画『モリのいる場所』のロケで深谷にいらした時も、『七ツ梅はどうなったの?』と気にかけて、立ち寄って下さいました」

大林宣彦監督や山田洋次監督など、日本映画を牽引する監督も度々訪れ、上映会やトークショーに積極的に参加し、地域の方々との交流を深めた。

「大林監督の言葉で『街は作るものではなく、守り、遺すものだ』というのがあって。日本は高度成長やバブルの時に新しいものをどんどん取り入れて行って、それがいいことだという時代の雰囲気や価値観の中で生きていたと思うんです。でも、それらがはじけて、長い歴史があるものには歴史の重みとその良さがあって、それらを大切にしようという当たり前の価値観に戻って来ていると感じています」

「『深谷シネマ』の辺りには、歴史的な建物とか旧中山道の風情がまだ少し遺っている。歴史ある建物や文化をちゃんと継承して、次の世代に遺して行く。この地域のそういうところをすごく喜んでくれて、応援して下さっています」

移転9年目を迎える今では、市民の他、全国からも多くの観光客が訪れるようになった。その数は年間約5万人。「深谷シネマ」の辺り一帯は、商店街も含め、深谷の新たな観光スポットとして生まれ変わろうとしている。

「深谷シネマ」は、竹石さんが「宝だ」と語る官民協働の運営体制と、映画館を中心とした商店街活性化の実例と共に「深谷モデル」として知られ、全国各地の自治体や映画関係者からの見学や視察の依頼が後を絶たない。

来春、佐賀県唐津市にも駅前に街の映画館が誕生する。

街の映画館の広がりに、竹石さんは嬉しそうだ。

「日本の全ての市町村に、もう一度映画館を作るというのが今の夢なんです。街の映画館があってシネコンもあって、それぞれが棲み分けをしながら、地域の方々が日常的に様々なジャンルや年代の映画を観て、多様な価値観に触れられる環境を作る。それが文化的な生活の一つの条件だと思うし、未来に遺していきたい、映画館のある街の姿です」

深谷出身の映画監督も生まれた。それが、映画「SR サイタマノラッパー」や「ビジランテ」などの作品のメガホンを取った入江悠監督だ。

竹石さんは、入江監督の最新作「ギャング-ス」のチラシに目を細める。

「入江君とは縁があって、たまたま自分の息子と保育園、小学校、中学校までが一緒だったんです。二人が学童に通っていた頃、僕が学童で映画『チョコレート工場のひみつ』の上映会をしたことがあったんですが、それが初めての映画体験だったっと言ってくれましてね。嬉しかったですね。彼はこれからの日本映画を背負っていく存在だと思っています。彼も今度、監督としてトークショーに来てくれるんですよ」

「深谷シネマ」は今、新たな局面を迎えている。

一年前に七ツ梅酒造跡のオーナーの家族から、「七ツ梅を売却したい」との話が舞い込んだのだ。地域の皆で相談し、「七ツ梅ミライ基金」を立ち上げ、2023年までに4,000万円の寄付金を募って購入することを決めた。

その基金には地域の方々や地元の商店・企業の他、「深谷シネマ」を訪れた観光客や日本を代表する映画監督も協賛者として名を連ねる。

「映画館という文化・芸術の発信基地を地域にしっかりと根付かせる事で、人が継続的に集うようになり、新しい人の流れができ、それが地域の商店街にも広がって行く。ずっと『深谷シネマ』を気にかけて下さっていた樹木さんも、亡くなる前に寄付して下さいまして。樹木さんと共に街に映画館を遺すという想いを叶えて、『深谷シネマ』を基点にこの辺りのエリア一帯を、人々が集い1日憩えるような『生活街』にしていきたいと思っています」

深谷はかつて、江戸と京都を結ぶ中山道随一の宿場町として栄えた地域であり、日本煉瓦製造株式会社の他、日本資本主義を牽引する500以上の企業の創設に携わった実業家・渋沢栄一が生まれ育った地でもある。

そこには、様々な文化的、社会的背景を持つ人々の往来があり、ふとした出会いがあり、人と人とが憩う場もあっただろう。

今も街に残る、七ツ梅酒造跡の古い煉瓦造りの建物に、町家造りの商店に、そして、商店街で出会う方々の明るさの中に、そのことを感じる時がある。

竹石さんが街の映画館と共に遺そうとされているのは、深谷という街の記憶、そのものかもしれない。

(文:高田裕美 写真:矢野航 写真提供:NPO法人 市民シアター・エフ)

<深谷シネマ>

住所:〒366-0825 埼玉県深谷市深谷町9-12 七ツ梅酒造跡

お問い合わせ:048-551-4592

<深谷で働きたい方へ>

深谷市の就職・起業支援:

https://www.fukkachan.com/kurasu/k04.html